1989年爆發的一連串東歐民主化運動,象徵著共產主義在歐洲的衰落。

東歐民主化進程被稱為東歐劇變,或「蘇東波」(蘇聯、東歐改革風波)──自波蘭、匈牙利等國於89年成功民主化後,東歐的「老大哥」蘇聯,亦於1991年瓦解,自始冷戰宣告結束。

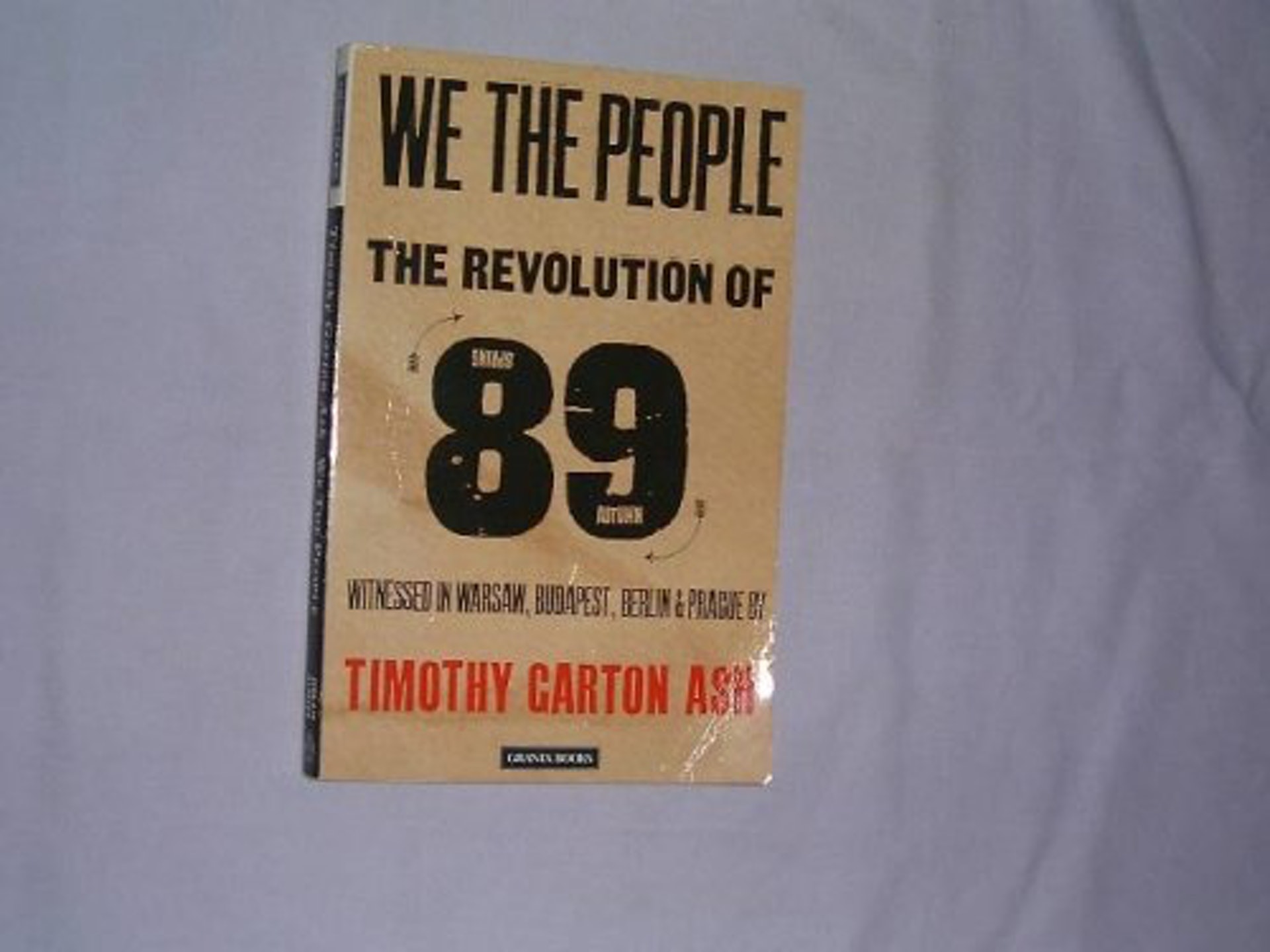

這次介紹的《我們人民:在華沙、布達佩斯、柏林、布拉格見證89年革命》(We the People: Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague),是了解1989年東歐劇變很好的參考。本書作者艾許(Timothy Garton Ash)是英國牛津大學歷史學者,1989年東歐發生連串民主革命之際,他親身到訪波蘭、匈牙利、東德和捷克斯洛伐克四個國家,搜集了大量第一手資料,並在一年後的1990年出版本書。

本書初版共分六章,首章為序,簡單概括了1989年的東歐局勢;其後的二至五章,記述了作者在上述四國的親身見聞、記錄了當時發生的事件。作者頗有尋找時機置身於歷史現場的觸覺:1989年6月,在波蘭舉行二戰後首次議會選舉期間,作者身處華沙;1989年6月,匈牙利成功民主化之後,曾在1956年嘗試推動匈牙利自由化、後被蘇聯視為「叛國」並處決的前總理Imre Nagy得到重新評價且被重葬之時,作者身在布達佩斯;同年11月,柏林圍牆倒下之時,作者身處柏林現場;最特別的時刻,要數同年11月尾至12月初布拉格發生天鵝絨革命之時──作者當時正在運動領袖Václav Havel以及民運團體「公民論壇」成員的身旁。第六章則為全書總結。

閱讀本書,有助了解1989年東歐民主化運動的始末與經過。1989年,其實也是中國民主化進程很重要的一年,只是結果與東歐全然不同。東歐成功的政治改革歷程,有助思考各地民主運動何以有不同走向、運動有何成功要素。

「refolution」改革與革命的混合體

作者指,不可將東歐劇變簡單稱之為革命,原因是當時出現的民主化運動,實際上是「重組」(reform)與「革命」(revolution)的混合體,因此作者自創新詞「refolution」以指稱當時東歐的改變。

他認為,在當時東歐共產國家的變革之中,「自上而下」與「自下而上」的改革力量皆有貢獻。「自上而下」的改革力量來自共產政府中少數開明掌權者,「自下而上」的力量則顧名思義來自人民。但不同東歐國家,其「自上而下」與「自下而上」改革力量各有不同分佈──按作者觀察,在匈牙利,前者佔較重角色,而在波蘭,則是後者更為重要,但總括而言,東歐民主化的一大重點,在於上下之間的合作與妥協。

波蘭六月選舉與中國六四事件

1989年的東歐劇變最為人稱道的是,是當中大部份國家(除了羅馬尼亞外)的民主化過程,都沒有發生嚴重的流血衝突、能夠以民主選舉的方式和平移交權力。

波蘭二戰後首次民主選舉的日期,定於1989年6月4日,這日子對華人讀者而言,絕不陌生──正因為選舉與中國天安門六四事件同日發生,作者在述說波蘭議會選舉時,也有提到該事件。

作者指,1989年6月4日不只是波蘭戰後歷史的重要一頁,也是整個世界共產主義社會史的重要一刻。他提到,領導波蘭民主化的波蘭團結工會的多名領袖對民主進程不無隱憂──一方面為權力移交和權力背後的重責感到憂心,因為團結工會在民間抗爭多年,卻不曾有過參與議會的經驗;另一方面,他們擔心事情不會發展得那麼順利,中國的六四事件,提醒了他們軍隊暴力鎮壓的可能性。

中國發生六四事件時,作者正和一群波蘭記者等待選舉結果,期間他們看到電視畫面之中,中國軍隊、坦克進入北京,並對學生投放摧淚彈、然後屍體堆積。作者指,類似情境其實也曾在格但斯克、華沙發生,故此擔心「軍隊屠殺平民」的歷史重演,這正是波蘭民運人士危機感的一大源頭。

在1999年本書的新版之中,作者在書末加進了新的結語,內容是他在東歐劇變10年後回望這段民主化進程的新觀點。作者說,當年東歐劇變的和平進程並非理所當然,事實上89年東歐民主化運動的任何一個時刻,都有可能變成血腥衝突。他提到,離開波蘭之後,在東歐、中歐其他國家的採訪,都不停聽到「天安門」一詞,天安門的流血結局,成了作者日後遇到的不少民運人士的「惡夢」。

中國與東歐的不同結局——能動者在歷史中的重大作用

作者指,1989年是共產主義在東歐的終結年份,但若要探求這場終結共產主義的運動的起源(beginning of the end),作者會認為, 1979年教宗若望保祿二世到訪波蘭是當中的一大關鍵,他是第一位波蘭裔及斯拉夫裔教宗,也是首位到訪共產國家的教宗。

作者認為,教宗的重要政治影響,是一方面團結了波蘭的反共勢力,另一方面奠定了日後波蘭民主化運動的和平抗爭模式。帶領波蘭民主化的團結工會在教宗訪問波蘭一年後成立,作者相信,若然教宗不曾到訪,團結工會根本無法成立。

團結工會在共產世界之中領導政治變改的歷程,頗有傳奇色彩。波蘭團結工會成立於1980年代,是蘇聯主導的華沙公約簽約國之中,首個不是由共產黨控制的工會組織。團結工會最初有近1000萬人成員,他們主要是波蘭國內天主教徒與反共左翼人士、主張非暴力抗爭、曾多次發動罷工示威。

共產政權一黨專政的波蘭統一工人黨,曾持續打壓團結工會,但由於黨政府管治下的波蘭經濟、民生狀況轉差、共產黨的統治認受性基礎持續減弱,這最終逼令黨政府與以團結工會為首的反對派舉行「圓桌會議」、商討波蘭未來,結果雙方共同決定舉行6月的民主議會選舉,團結工會在選舉中取得大勝,其領袖Lech Wałęsa亦於1990年當選為波蘭戰後首任民選總統。

作者認為,東歐和中國的民主運動所以會有截然不同的結局,一個很重要的原因,是當時東歐擁有兩批政治領袖:反對派中的精英,例如波蘭的Lech Wałęsa、捷克斯洛伐克的Václav Havel,以及掌握莫斯科權力的戈爾巴喬夫及其幕僚(Gorbachev group)。前者以「自下而上」的力量帶動「revolution」,後者則以「自上而下」的力量帶動「reform」,在兩者的妥協間成功形成「refolution」、作為東歐民主化的成功關鍵;即便在作者眼中由民間力量主導的波蘭民主化運動,假若當時執政的共產政府不同意舉行「圓桌會議」,日後的民主選舉也難以談起。

社會科學之中,經常有「時勢造英雄」與「英雄造時勢」的二元論爭。作者強調,1989年證明了能動者(agency)──包括蘇聯的戈爾巴喬夫、波蘭的Lech Wałęsa、捷克斯洛伐克的Václav Havel,以及教宗──這些歷史人物都能憑一己之力在歷史之中發揮巨大作用。

本書能令我們了解更多何以中國的民主化發展,與東歐有迴然不同的結局。1989年在蘇聯掌權的政治領袖,是較為開明、「容許」東歐民主化而非選擇「平亂」的戈爾巴喬夫。而在1980年代的中國,中共內部雖有趙紫陽、胡耀邦等開明改革派,但他們卻未能強有力地實行「自上而下」的政治改革。同時,中國當時的反對派,亦未能組成相近於波蘭、匈牙利等國的反政府勢力,不足以逼使中共政府以溝通作為主要應對方式。最終中國1989年6月4日的民主化結局,令人悽然。

解釋過去,往往較預測未來容易;比較東歐與中國的民主化軌跡,或多或少,都會令人有種歷史發展繫於因緣際會的感慨、感到東歐民主化的成功關鍵「refolution」,實乃可遇不可求。